- Rathaus & Politik

- Wohnen & Leben

- Freizeit & Tourismus

- Wirtschaft & Handel

Zwei Familienschicksale aus Borken

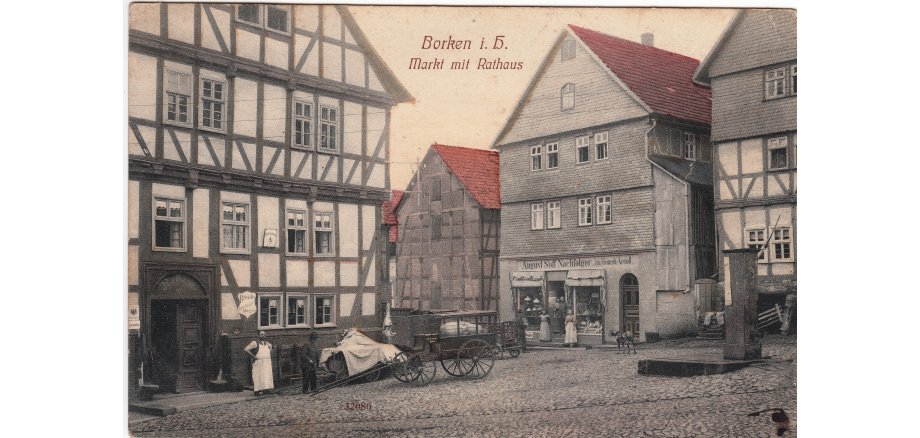

Anfang der 1920er Jahre ging der Schneidermeister Gustav Gottlieb in der Marktstraße inmitten der Borkener Altstadt seinem Handwerk nach. Hier führte er ein Manufaktur-, Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft, das er von seinem Vater Isidor übernommen hatte. Die Gottliebs zählten zu den alteingesessenen jüdischen Familien in Borken. Ihr Stammbaum reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück.

Gustav heiratete am 24. Januar 1921 Berta Bornheim aus Stockheim. Nur wenige Monate später kam am 28. Juni Tochter Ilse zur Welt. Ihr folgte am 18. November 1929 Sohn Ernst.

Auch Gustavs Schwester Rosel (Rosa) lebte in Borken. Sie heiratete am 8. August 1922 Jonas Hain aus Umbach, der jetzt ins beschauliche Borken zog. Im gleichen Monat fand die Grundsteinlegung für das Großkraftwerk Borken statt. Das Großprojekt sollte die dörfliche Region binnen kürzester Zeit in das Industriezeitalter katapultieren, für neue Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und Wohlstand sorgen. Vielversprechende Zukunftsperspektiven.

Die frisch vermählten Ehepaare schmiedeten ebenfalls Zukunftspläne. Zu Beginn der Bergbau- und Kraftwerksära war es keine schlechte Idee, in Borken Kleidung und Manufakturwaren zu verkaufen. Der Zuzug von Bergleuten und Kraftwerkern versprach ein florierendes Neukundengeschäft. Modewaren und eine Schneiderei – das passte wie angegossen.

Nach seinem Zuzug half Jonas Hain im Gottliebschen Geschäft. Im Jahr 1925 fungierten beide Familienoberhäupter als Geschäftsführer. Es scheint so, als ob Gustav Gottlieb und Jonas Hain vom wirtschaftlichen Aufschwung in der Region profitierten, denn im Jahr 1927 ließ Schneidermeister Gottlieb in der Bahnhofstraße ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten, in das seine Familie einzog. Die Führung des Manufakturwarengeschäfts in der Marktstraße überließ Gustav seiner Schwester und seinem Schwager.

Jüdisches Familienleben in Borken: Familie Gottlieb und Familie Hain

Die Eheleute Hain hatten zwischenzeitlich ebenfalls Nachwuchs bekommen: Am 5. August 1924 kam ihr Sohn Rolf Jakob in Borken zur Welt. Am 19. Oktober 1926 folgte mit Susanna die kleine Schwester. Sie wurde im Marienkrankenhaus in Kassel geboren.

Das ungetrübte Familienglück währte nicht lange. Denn Ende der 1920er Jahre brachen schwere Zeiten für die beiden jüdischen Familien an. Zunächst musste, wie Björn Bott in seinem sorgfältig recherchierten, detailreichen Buch zu den Borkener Hausnummern herausfand, Gustav Gottlieb im Oktober 1929 ein Konkursverfahren mit einem Vergleich abschließen. Die Gründe sind noch nicht bekannt. Im gleichen Monat löste der Börsencrash in New York die Weltwirtschaftskrise aus, die sich auch in Nordhessen gravierend und negativ auswirkte.

Die Krise begünstigte den Aufstieg der radikalen, antisemitischen Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei. Jüdische Bürger sahen sich Anfeindungen und Diskriminierungen ausgesetzt. Viele Betriebe und Firmen gerieten in schwieriges Fahrwasser. Sogar die PreussenElektra AG durchlebte schwere Zeiten.

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 verschlechterte sich die Lage für die jüdischen Bürger noch mehr. Auch in Borken verbreiteten NS-Aufmärsche, SA-Schlägertrupps, nächtliche Fackelumzüge, antisemitische Parolen und Drohungen unter der jüdischen Bevölkerung Angst und Schrecken. Gustav Gottlieb war einer der ersten, der Konsequenzen zog.

Flucht in die Niederlande

Die vierköpfige Familie Gottlieb flüchtete bereits im September 1933 nur wenige Monate nach dem Regierungswechsel in die Niederlande und fand in Amsterdam eine neue Bleibe. Zwei Monate später folgte Familie Hain. Das Haus von Gustav Gottlieb in der Bahnhofstraße wechselte im Jahr 1936 im Zuge einer Zwangsversteigerung den Besitzer. Was mit dem Haus in der Marktstraße passierte, ist noch nicht bekannt.

Ein Schicksal wie Anne Frank

Das nun folgende Schicksal der vier Kinder – insbesondere das von Susanna Hain – ähnelt in frappierender Weise dem des jüdischen Mädchens Anne Frank. Sie ist aufgrund ihres weltberühmten Tagebuchs wohl das bekannteste jugendliche Opfer des NS-Terrorregimes. Anne Frank flüchtete im Februar 1934 von Frankfurt aus im Alter von vier Jahren mit ihren Eltern ebenfalls nach Amsterdam. Dort lebte sie zunächst friedlich, doch als die deutsche Wehrmacht im Jahr 1940 die Niederlande besetzte, änderte sich ihr Leben grundlegend.

Anne Frank, Ilse und Ernst Gottlieb, Rolf Jakob und Susanna Hain und ihre Eltern erlebten unter der deutschen Besatzung Ausgrenzungen, Anfeindungen und Rassismus. Sie verloren 1941 die deutsche Staatsbürgerschaft, wurden vollständig vom gesellschaftlichen und öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die Kinder sahen sich in der Schule den Hänseleien und der Häme ihrer Mitschüler ausgesetzt.

Internierung im Sammellager Westerbork und Deportation nach Auschwitz

Die Gottliebs wurden 1942 im niederländischen Sammellager Westerbork interniert, von dort aus im September 1942 nach Auschwitz deportiert und im Konzentrations- und Vernichtungslager ermordet. Ilse war 21, ihr Bruder Ernst 12 Jahre alt.

Die Internierung von Jonas, Rosel, Rolf Jakob und Susanna Hain im Sammellager Westerbork erfolgte laut dem Gedenkbuch des Bundesarchivs wohl im Juli bzw. Dezember 1942. Auch sie wurden nach Auschwitz verbracht und dort mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet. Man erklärte sie später für tot. Das Gedenkbuch führt den 19. Februar 1943 bzw. für Rolf Jakob den 30. September 1942 als Todesdatum an. Im Vernichtungslager Auschwitz starben mit den Hains und Gottliebs zwei jüdische Familien aus Borken im Zuge des Holocaust. Es gab dort noch viele weitere Opfer aus der Bergbaustadt.

Zum Vergleich: Anne Frank kam am 7. August 1944 in das Lager Westerbork, von wo aus sie am 3. September 1944 im Alter von 15 Jahren nach Auschwitz transportiert wurde. Ende Oktober/Anfang November verbrachte man Anne nach Bergen-Belsen. Hier starb sie kurz vor Kriegsende im Februar 1945. Auch ihr Tod jährt sich 2025 zum 80. Mal.

6 Millionen und ein weiteres Opfer

Der Völkermord an den Juden forderte ein weiteres, bisher in Borken völlig unbekanntes Opfer, wie der renommierte Lokalhistoriker und Buchautor Thomas Schattner aus Wabern jetzt herausfand. Er unterstützt die Forschungsarbeiten zur jüdischen Geschichte Borkens und stieß bei seinen Recherchen darauf, dass Jonas und Rosel Hain am 26. November 1935 im niederländischen Exil noch ein drittes Kind bekamen: Joseph Hain erlitt das gleiche Schicksal wie seine Geschwister. Nach der Internierung in Westerbork und dem Transport nach Auschwitz ermordeten grausame Menschen das siebenjährige Kind – ein unvorstellbares Verbrechen.

In seinem Geburtsort und in der Heimat seiner Eltern erinnert nichts an Joseph Hain. Das Gedenkbuch des Bundesarchivs führt seinen Namen nicht auf. Der deutsche Junge aus Amsterdam fiel zwischen alle Raster. Immerhin: Die erfolgreiche Recherche seines kurzen Lebenswegs belegt, dass auch heute noch – 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – neue, bewegende Erkenntnisse zur jüdischen Geschichte Borkens möglich sind.

Der Geschichtsverein und das Stadtarchiv planen, in würdigem Rahmen an das tragische Schicksal der Familien Gottlieb und Hain sowie an den Tod von Joseph Hain zu erinnern. Vielleicht ist es eine Idee, eine Straße nach ihm zu benennen – zum Beispiel die Marktstraße, in der seine Eltern, Geschwister und die Familie seines Onkels einst lebten.

„Tadelloser Sitz und feinste Verarbeitung“

Zwei Geschäftsanzeigen der Schneiderei Gottlieb und des Manufakturwarengeschäfts Hain, die 1929 in der Borkener Zeitung veröffentlicht wurden, sind einige der wenigen verbliebenen Zeugnisse zu den beiden jüdischen Familien

Zwei Geschäftsanzeigen der Schneiderei Gottlieb und des Manufakturwarengeschäfts Hain, die 1929 in der Borkener Zeitung veröffentlicht wurden, sind einige der wenigen verbliebenen Zeugnisse zu den beiden jüdischen Familien